晨起驱车,迎着一轮薄金的朝阳往山里去。路渐陡,雾忽浓,能见度压到五米内,车如行在乳白的梦里,前路只剩一小段湿黑的沥青,缓缓地、试探地向上攀。一个半小时,才从昭阳区挣到这海拔更高的红旗村。

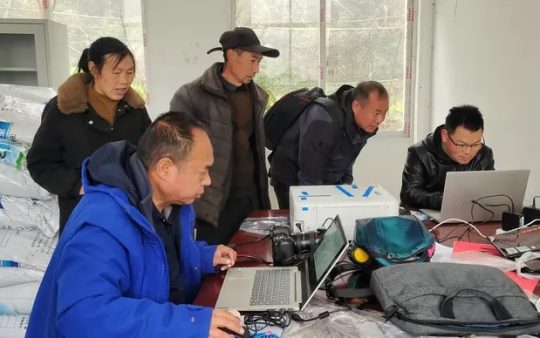

村民早已候在院坝。八旬老人拄着竹杖,脸上沟壑里蓄着晨霜;三岁孩童躲在母亲褪色的棉袄后,露出乌亮的眼。气温仅两度,同行的八名志愿者却忙开了——对焦的俯身,打光的举臂,打印的守着机器吐出温热的相纸,装框的指尖冻得微红,动作却轻。

最难忘是那位九旬老者,他换上整洁的藏青布衣,坐得笔直,像一株历经风雪的老松。待相片递到他枯瘦的手中时,他忽然眼眶一红,低声喃喃:“怕是最后一张了……”寒气里,这句话让所有动作都静了一瞬。无人接话,只更专注地继续着手里的活——把这一刻的凝视,稳稳地,嵌入相框里的春天。