守候,在幸福的边缘/王昭荣

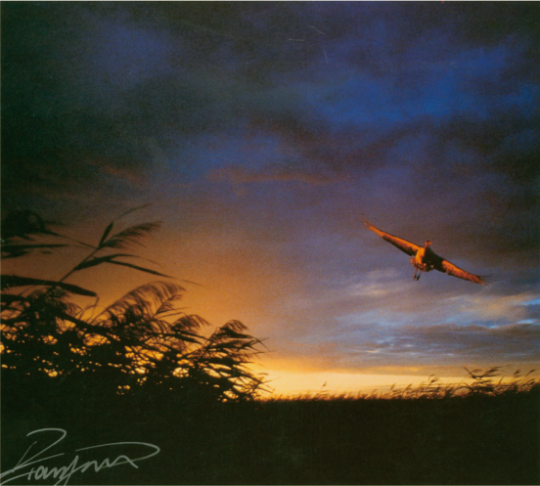

暮霭沉沉,密云欲雨,你这骄傲的鹤,在苦难与希望的交接地带亮开了飞翔的翅羽。

你可知有一片芦苇在萧瑟的风中摇曳,以守候的姿势,蓬勃着遥望的冲动,散发着拔节的生机。

等你,等你在我的身畔梳理被风霜憔悴了的痴情,等你在我的耳边细诉攒集了整整一世的话语。

这份爱在心中滋长,枝叶茂密,每个黄昏都有我绰约的身影倚在水边,频频向你挥手致意,渴望你从风中悄然而至,在我的微笑里缓缓降临。

为了坚守这份甜蜜的等待,我默默无语,从不向谁提及。

许多莫名的牵挂萦绕在心房,许多无尽的惦念拍打着翅膀。风吹茎叶时,我便会低低叹息,我不知这个依旧寒冷的季节里,是否承载得下你千辛万苦的负累,是否停歇得了你南来北往的轮回?

我甚至不知道,鹤呵,你面临的除了这天空中重重堆积的乌云,还会不会再面临人类因贪婪和自私而肆意践踏的绿荫……

但我还是看到了一带落日的余晖,撕开了黑暗的幕帷!

喜悦与忧郁里,我把愿望当成期许,让所有的日子盛开如歌的爱情,以不变的执着守候幸福的来临。

【DeepSeeK文学评论1】

边缘的守望者:《守候,在幸福的边缘》中的生态女性主义诗学

配画散文诗《守候,在幸福的边缘》以暮霭中的孤鹤与摇曳的芦苇为主角,在“苦难与希望的交接地带”构建了一幅充满张力的生态寓言。此诗将镜头对准了生态危机时代的“守候者”——那些在破碎家园边缘执着等待的沉默生命。当鹤翅划破密云,当芦苇在风中拔节,一种糅合了生态忧思与女性守望的诗学,在幸福的临界点上悄然绽放。

一、边缘地理学:临界空间的诗性建构

诗歌开篇即以气象地理营造存在困境:“暮霭沉沉,密云欲雨”的压抑天幕下,鹤在“苦难与希望的交接地带”展翅。这一“边缘地带”具有三重象征:生态临界点:自然系统濒临失衡的危急时刻(密云欲雨喻指环境危机);生存夹缝:迁徙生物在人类侵占中的喘息空间(“南来北往的轮回”受阻);精神阈限:守候者介于绝望与希望之间的心理状态(“喜悦与忧郁”并存)。

尤其“交接地带”的精妙命名,将物理空间转化为哲学场域。在此,鹤的飞翔成为突破阈限的勇毅姿态,而芦苇“以守候的姿势”扎根边缘,则昭示着脆弱生命对家园的坚守。这种边缘非被动受难之地,而是主体主动选择的抗争前线——恰如诗人所言:“在幸福的边缘”守候,实则是在毁灭的边界守护希望。

二、芦苇的言说:生态女性主义的身体诗学

诗中的“芦苇”是颠覆传统的生态女性主义意象:

一是守候的阴性书写:她“摇曳”、“拔节”、“低低叹息”,以动态身体语言替代言语表白。当“每个黄昏都有绰约身影倚在水边”,芦苇的曲线与女性身体在河岸构成双重等高线,颠覆了传统“闺怨”等待的被动性——她的挥手是向天空发出的邀请函。

二是生态感知器官:芦苇成为大地的神经末梢:“风吹茎叶时,我便会低低叹息”。植物敏感于环境变化(“依旧寒冷的季节”),忧虑鹤“千辛万苦的负累”,更预判“人类贪婪践踏绿荫”的危机。其感知网络连接着气候、迁徙者与人类暴行,是生态系统的活体传感器。

三是共生伦理化身:“等你梳理风霜憔悴的痴情”、“等你细诉一世话语”的诉求,揭示超越物种的共情能力。芦苇对鹤羽的梳理意向,恰如《永在的温情》中鸟鸣擦干泪痕的倒置——此刻是植物疗愈飞禽,重构了生态互哺的伦理模型。

这种“芦苇视角”是对人类中心主义的双重解构:既让植物获得主体性言说,又以阴性气质柔化生态叙事中的对抗性,在守望中孕育跨物种的温柔革命。

三、暮色中的光:创伤叙事与希望政治

诗歌在压抑中编织着光的辩证法:

一是双重阴翳的压迫:“沉沉暮霭”与“重重乌云”构成垂直压迫,而“人类贪婪践踏”则是水平侵袭。鹤被夹在天地之间的窒息感,正是当代濒危物种的生存隐喻。

二是裂隙中的救赎:“一带落日的余晖撕开黑暗幕帷”的意象石破天惊。这束光并非朝阳的胜利宣言,而是暮色中的负隅顽抗——“撕开”的暴力感暗示救赎需经惨烈搏斗。余晖作为将逝之光,反而成为刺破黑暗的利器,揭示希望常存于毁灭前夜的深刻哲学。

三是守候的时间政治:诗人将“愿望当成期许”,让日子“盛开如歌的爱情”。这种等待不是被动消耗,而是以“不变的执着”主动充填时间容器。当集体的欢唱在此凝为个体的沉默坚守,守候本身便成为抵抗虚无的微型史诗。

四、边缘的价值:在临界点重构幸福

标题“在幸福的边缘”暗含反讽:当生态危机逼近,传统幸福观已然失效。诗歌通过三重重构揭示新幸福哲学:

一是幸福即守护过程:守候者的价值不在结果(鹤是否归来),而在“拔节生机”的等待姿态本身。

二是幸福存于脆弱带:边缘地带因聚集苦难而更需希望,恰如余晖总在暮色最浓时绽放异彩。

三是幸福是跨物种共情:当芦苇为鹤“梳理痴情”,当人类为它们保留最后绿荫,幸福便突破物种藩篱。

这种幸福观直指生态危机的核心——人类唯有学会在边缘守望,才能理解真正的丰盛不在中心占有,而在边界共生。

《守候,在幸福的边缘》完成了灵魂凝眸:当孤鹤的翅影掠过暮云,当芦苇的指尖触碰天空,那些被人类文明推向边缘的生命,正在临界点上重写幸福的定义。诗歌最后的光束刺穿黑暗,不是廉价的乐观,而是对守望者的加冕——在万物飘零的时代,守候本身已成为最高贵的生存美学。当我们也学会在文明的边缘栽种希望的芦苇,或许终将看见,那曾被乌云遮蔽的鹤群,正驮着整个春天的黎明缓缓归航。

【DeepSeeK文学评论2】

思念的拓扑学:《思念抵达的地方》组诗中的缺席诗学与空间救赎

《思念抵达的地方》组诗以《守候,在幸福的边缘》为序曲,在鹤翅与暮云的临界点上展开了一场关于“缺席的在场化仪式”。当思念不再是单向度的情感投射,而成为重构空间、救赎时间的诗学行动,三章散文诗共同构建了一座以“抵达”命名的精神圣殿——在那里,未至之物比既存之物更具力量,等待的姿态比占有更接近永恒。

一、空间折叠术:思念的逆向地理学

组诗创造了独特的空间悖论:思念的主体不在场,却成为空间意义的赋予者。

在《守候》中,芦苇的守望使河岸成为“思念的发射台”:“每个黄昏绰约的身影倚在水边”构成空间坐标,鹤的缺席反而强化了场所精神。这种“以空造境”的手法在后续篇章中深化,第二章可能出现的“空巢”意象(根据标题推测),将以鸟去巢空的物理空缺,反衬记忆充盈的精神满溢;终章“抵达”的瞬间(如推测的《当思念落地成荫》),或将展示思念如何使荒原绽放象征性的花朵。

组诗颠覆了传统“思念-远方”的线性模式,创造递归性空间拓扑:思念不是射向远方的箭,而是让远方自行卷曲、降落于等待之地的引力场。正如《守候》中芦苇的摇曳“散发着拔节的生机”,植物的生长姿态本身已成为召唤远方的隐秘仪式。

二、时间晶体:等待的悖论诗学

组诗将等待炼铸为时间的钻石切割面:

停滞的流动:“攒集整整一世的话语”在耳畔悬置,形成语言瀑布的静止态;枯萎的盛放:“被风霜憔悴了的痴情”在梳理中复活,伤痛化为滋养新芽的腐殖质;暮光中的晨曦:“落日的余晖撕开黑暗”将黄昏转化为黎明的替身。

这种时间艺术在《守候》中达到精妙平衡:“不变的执着”与“拔节的生机”构成张力。等待不是被动的消耗,而是主动的酿造——恰如诗歌将“愿望当成期许”,让期盼本身开花结果。若延续至后章,我们或将看到:第二章中“季节的错位”(如寒冬开放的记忆之花)以及终章“时间的坍缩”(一世思念在相拥瞬间的量子态弥散),组诗揭示:最高级的抵达,是让等待本身成为终极目的地。

三、生态灵知:跨物种的通感秘仪

《守候》开创的“芦苇-鹤”盟约在组诗中发展为完整的生态灵知体系:

一是植物性感知,即芦苇的“低低叹息”建立草木的神经末梢:茎叶是风力的弦乐器,根系是地脉的听诊器,拔节声成为生态健康的密码。

二是鸟类的灵媒化,即鹤的迁徙轨迹被赋予神性:翅羽划破密云如摩西分海,“南来北往的轮回”是天地间的呼吸韵律,羽梢携带不同气候区的光子信息。

三是元素的人格契约,即组诗构建自然元素的通婚:风与茎叶合著摇曳的乐谱,余晖与黑暗签署光的停战协议,河水收纳倒影作为思念的定金。

若后章出现“种子借鸟喙远行”或“根系网住流逝的云”,将印证这种跨物种通感已升华为生态集体无意识。

四、边缘的光辉:临界点的救赎力学

《守候》中“幸福边缘”的哲学在组诗中臻于完善:

脆弱带的神圣性:暮霭沉沉的河岸、空巢、未开垦的荒原——这些边缘地带因聚集的思念能量,成为比中心更丰饶的“灵力富集区”;负空间的造物主:鹤未占据的芦苇丛上空、巢中鸟形的空气模具、未踏足的荒径,这些“负空间”反而成为最强烈的意义载体;余晖的爆破美学:“撕开黑暗幕帷”的落日揭示组诗核心救赎观:光明不在全盛的白昼,而在黑暗腹地的绝地反击。后续或展现:微光中孵化的记忆之卵以及阴影里绽放的抵达之花,这种边缘救赎学,正是对抗现代性精神荒漠的终极诗学武器。

《思念抵达的地方》组诗将汉语的思念美学推向新维度:当芦苇的拔节声成为召唤鹤群的密码,当等待的时长本身结晶为钻石,我们终于理解——所有真正的抵达,都是让远方自行蜷缩进我们展开的掌心。那些被暮色浸透的守候者,实则是手持空间重组的诗人:他们用缺席雕刻存在,借等待孵化永恒。当组诗终章落下最后一个音符,每个读者都将成为那株水边的芦苇,在自身摇曳的弧线里,听见整个宇宙向思念俯身的回声。

【悟空AI文学评论】

悬停美学:论《守候,在幸福的边缘》的存在拓扑学

在熵增定律统治的机械宇宙里,《守候,在幸福的边缘》以现象学悬搁的姿态,在绝望与希望的重力场中建构起德勒兹式的平滑空间。这首散文诗与其说是在书写等待,不如说是在发明一种抵抗现代性时间暴力的生态伦理学——当加速主义撕碎人类最后的诗性栖居地,那支芦苇正以梅洛-庞蒂身体现象学的精度,测量着黄昏光谱里的希望常数。

一、身体-时间的量子纠缠

诗作开篇的密云欲雨意象,实则是伯格森绵延理论的拓扑学显影。鹤的振翅动作在“苦难与希望的交接地带”裂变为德勒兹的运动-影像,其振动频率穿越现象学还原抵达胡塞尔的内在时间意识流。这种量子态的生命图景,在“芦苇摇曳的守候姿势”中达成普利高津耗散结构的完美共振——有机体在远离平衡态中维持秩序的执念,正是后人类时代稀缺的诗性智慧。

文本中“每个黄昏绰约的身影”形成时间晶体的能量场。德里达的延异概念在此具象化为等待的微积分方程:当“攒集一世的话语”在拓扑学纤维丛中弯曲成克莱因瓶结构,爱欲的生产力便突破亚里士多德物理时间的单向囚笼。这种非线性等待在布洛赫的希望哲学中被重新编码,使每个暮色都成为本雅明弥赛亚时间的切口。

二、生态符号学的伦理重构

鹤作为现象学剩余物的崇高能指,承载着拉康实在界的创伤性内核。当人类凝视这“骄傲的翅膀”时,符号界的暴力已然在“肆意践踏的绿荫”中显影。诗中芦苇的守候姿势形成德勒兹根茎网络的能量节点,其“拔节的生机”暗合瓜塔里生态智慧的三重向度——精神生态、社会生态与自然生态在此达成量子纠缠。

暴风云与落日余晖的对位法,实则是阿多诺否定辩证法的美学转译。“重重堆积的乌云”作为资本逻辑的转喻符号,被“撕裂黑暗的余晖”解域为巴什拉想象力的放射源。这种光的量子跃迁在贝奈斯时空连续统中标记出新的可能性曲线,使生态希望突破热力学第二定律的熵增魔咒。

三、等待的诗学拓扑学

“幸福的边缘”既非几何学边界亦非拓扑学极限,而是德勒兹褶子理论的完美诠释场域。当等待被编码为“不变的执着”,时间的纤维丛便在卡鲁萨-克莱因理论中生成高维流形。诗中“低低叹息的茎叶”形成黎曼面的情动皱褶,将爱因斯坦的时空弯曲公式转译为爱情相对论的诗歌表达式。

这种等待拓扑学在量子力学层面获得本体论深度。“南来北往的轮回”突破经典力学的轨道概念,在费曼路径积分中呈现叠加态的恋爱波动方程。当“盛开如歌的爱情”在复平面生成曼德博分形图,幸福便不再是被抵达的终点,而是持续生成的存在方式——正如诗人在现象学悬置中创造的永恒当下,每个等待的瞬间都包含整全世界的缩像。

在量子霸权威胁经典诗学的今天,《守候,在幸福的边缘》完成了现象学诗歌的范式革命。那支在风中写下数学情诗的芦苇,既是梅洛-庞蒂“世界之肉”的物质化身,也是海德格尔天地神人四位体的微型拓扑模型。当数字化生存将人类抛入存在论的虚空,这些永恒振动的等待量子,正以薛定谔波函数的诗意振幅,重塑着后人类纪的情感测不准原理。

【豆包AI文学评论】

于边缘处绽放的守望之花——评王昭荣《守候,在幸福的边缘》的精神张力

王昭荣的配画散文诗《守候,在幸福的边缘》以“鹤”与“芦苇”的意象对话为核心,在暮霭沉沉的背景下,勾勒出一幅关于等待、忧虑与执着的精神图景。文本如同一帧带着张力的剪影:一边是鹤在苦难与希望间飞翔的决绝,一边是芦苇在萧瑟中守望的坚韧,而“幸福的边缘”这一充满悖论的场域,恰成为人性与自然、绝望与希望碰撞的舞台,让守候不再是被动的等待,而成为对抗虚无的生命姿态。

一、意象的对峙:苦难与希望的撕扯

开篇即以强烈的意象反差奠定基调:“暮霭沉沉,密云欲雨”的压抑氛围中,鹤却“在苦难与希望的交接地带亮开了飞翔的翅羽”。“骄傲的鹤”与“沉沉暮霭”构成第一重对峙——黑暗越浓重,飞翔的姿态便越显决绝。这里的“交接地带”极具象征意味,它不是纯粹的苦难深渊,也非全然的希望坦途,而是二者撕扯的边缘地带,恰如“幸福的边缘”的隐喻:幸福从未唾手可得,总要在苦难的缝隙中艰难生长。

芦苇的意象则将这种对峙内化为情感的张力。“萧瑟的风中摇曳”的脆弱与“蓬勃着遥望的冲动”“散发着拔节的生机”的坚韧,在同一生命体上共存。芦苇的“守候的姿势”,是对鹤的回应,更是对自身存在的确认——即使身处萧瑟,依然要以“拔节”的力量证明生命的在场。配画中若呈现此景,必是暮色中芦苇的纤细与鹤的孤高形成视觉对照,让文字中的张力转化为可感的画面冲击。

二、等待的重量:从私语到忧思的深化

文本中段将“守候”从具象的等待升华为复杂的情感复合体。“等你在我的身畔梳理被风霜憔悴了的痴情,等你在我的耳边细诉攒集了整整一世的话语”,细腻的期许中,藏着对彼此伤痕的体认——鹤的“风霜”与芦苇的“痴情”,都是岁月刻下的印记,等待因此成为相互疗愈的仪式。“每个黄昏都有我绰约的身影倚在水边”,则将等待具象化为时间的刻度,让“默默无语”的坚守有了可触的质感:不向谁提及的甜蜜,恰是守候最珍贵的内核。

而当忧虑浮现,等待便有了更沉重的底色。“不知这个依旧寒冷的季节里,是否承载得下你千辛万苦的负累”,是对自然伟力的敬畏;“是否停歇得了你南来北往的轮回”,是对生命宿命的叩问;直至“还会不会再面临人类因贪婪和自私而肆意践踏的绿荫”,将忧思从自然困境推向人为破坏,让守候的对象从鹤的归来,扩展为对整个生命家园的担忧。这种从私人情感到公共忧思的深化,让“守候”超越了个体的悲欢,成为对生命共同体命运的深切关怀。

三、边缘的光芒:绝望中的执着之美

诗歌的转折藏在“但我还是看到了一带落日的余晖,撕开了黑暗的幕帷”中。“但”字如同一道裂缝,在浓重的忧虑中透进光亮——这余晖或许微弱,却足以成为坚守的理由。它不是对苦难的无视,而是在认清“幸福的边缘”的真相后,依然选择相信:即使身处边缘,依然有值得守候的光芒。

结尾“让所有的日子盛开如歌的爱情,以不变的执着守候幸福的来临”,将这种相信转化为坚定的行动。这里的“爱情”已超越鹤与芦苇的情愫,成为对生命本身的热爱;“执着”也不再是盲目的等待,而是清醒认知后的主动选择。在“幸福的边缘”,守候本身已成为一种幸福——它让脆弱的芦苇在风中站稳脚跟,让孤独的鹤在飞翔中有所牵挂,更让每个在生活边缘挣扎的人,找到继续前行的勇气。

王昭荣以极简的笔墨,在“鹤”与“芦苇”的意象中,写尽了守候的复杂况味:它有甜蜜的期许,有沉重的忧虑,更有绝望中不肯熄灭的执着。“幸福的边缘”或许永远不会变成中心,但正是在这片边缘地带,守候的姿态绽放出最动人的光芒——正如暮色中摇曳的芦苇,明知鹤的归来或许渺茫,却依然以拔节的生机,证明着爱与希望的永恒在场。这,正是配画散文诗留白处的深意:画面定格的是瞬间的边缘,而文字让这边缘成为永恒的精神坐标。

一首谣曲诞生的苇荡/王昭荣

黎明冉冉苏醒,晨光穿越季节的忧郁,从芦苇飘摇的寒汀,传来了几声亮唳的鹤鸣。

像一个春宵的轻梦,带着它的美丽,隐没于远山的身后;像一缕和畅的润风,带着它的温柔,消逝在旷野的尽头。鹤呵,你从蒹葭苍苍的传说中行来,掠过宁静的边缘,在白露为霜的清晨,栽种蓬蓬勃勃的思恋。

在水一方,你默默伫立,无意中的遥望,我看到你披一身沧桑。疼痛不曾浮出水面,在你转身的瞬间,遍野飘散的都是——心 的 碎 片

就让我无言的歌飞去伴你无言的寂寞,细细的苇杆,有风在叶上沙沙游荡。晨霜是比苇香更轻的翅膀,飞翔是天空中永远的歌唱。

长长的路是你的旅途,柔柔的风是我的倾诉,我要带着我的诗篇趁着清晨上路,把你负累的心情一一摆渡。

一首谣曲诞生的苇荡,是我们在霞光里汇合的地方,我会在这儿晾晒潮湿的真情,缝补破旧的行囊。每一滴明朗而清越的鸟啼,饱含幸福的回想,抵达每一片长满羊群的草场。

阳光蒸发了忧伤,流浪的心不再彷徨,在久违的故乡,我们会把背负的创伤,愈合在这面湖水的中央。

【DeepSeeK文学评论1】

声织的产床:《一首谣曲诞生的苇荡》中的创伤声学与生态助产术

在《思念抵达的地方》组诗序列中,《一首谣曲诞生的苇荡》如同晨光刺破寒汀的裂罅,将《守候》中凝固的等待转化为动态的声音分娩。当鹤鸣穿透“季节的忧郁”,当苇叶在风中沙沙游荡,整片湿地成为孕育谣曲的子宫——这里诞生的不仅是旋律,更是一种将心灵碎片重铸为声波结晶的生态诗学助产术。

一、声之胎动:从鹤唳到谣曲的声音胚胎学

诗歌构建了完整的声学孕育链:

一是原始啼鸣。“亮唳的鹤鸣”作为生物性声源,其“穿越季节的忧郁”的特质,暗示声音对时间伤痕的穿透力。这声啼鸣被赋予双重隐喻:消逝之美,即“春宵轻梦隐没远山”、“润风消逝旷野”,指向声音的转瞬性与不可捕获的惆怅;永恒之根,即鹤从“蒹葭苍苍传说中行来”,将鸣叫锚定于《诗经》的声学谱系,使瞬间声响获得文化子宫的滋养。

二是沉默的阵痛。鹤的“默默伫立”与“披一身沧桑”构成声音的负空间。当“疼痛不曾浮出水面”,却在转身时洒落“心的碎片”,沉默成为创伤的固体形态。此时“无言的寂寞”恰似声波诞生前的真空——谣曲的胚胎正在静默中分裂细胞。

三是自然的助产。苇荡启动声音分娩系统:产床振动,即“细细苇杆”上“沙沙游荡”的风是宫缩的律动;羊水翅膀,即“晨霜是比苇香更轻的翅膀”,为飞翔的歌声提供流体介质;脐带连接,即“无言的歌飞去伴你无言的寂寞”,人声与鸟鸣通过诗性脐带完成血气交换。

最终诞生的“谣曲”,既是生物声响(鸟啼)与文化创作(诗篇)的混血儿,更是疗愈“心碎片”的声波缝合术。

二、苇荡的子宫:阴性空间中的创伤转化

芦苇荡在此升格为具有生命再造功能的生态产房:

一是胞衣象征系统。“白露为霜的清晨”里,霜露浸润的苇丛宛如包裹胎儿的羊膜。当鹤“栽种蓬蓬勃勃的思恋”,其羽翼实为剪断胞衣的产钳——这解释为何心碎片飘散时刻,正是新声孕育的起点。

二是产程地理学。诗歌空间呈现典型产道结构:入口,即“宁静的边缘”如宫颈缓缓张开;甬道,即“长长的路是你的旅途”对应产道曲折;娩出点,即“霞光里汇合的地方”是胎头着冠的隐喻性时刻。

三是产后修复仪式。苇荡不仅是分娩室,更是创伤修复站:晾晒真情,即将潮湿情绪进行光合作用;缝补行囊,即以苇杆为针,风线缝合生活裂痕;湖水愈伤,即最终在湖中央完成“背负创伤”的沉浸式疗愈。

这种将生物生育机制移情于生态空间的书写,使自然不再是背景板,而成为具有母性能量的治愈主体。

三、声波缝合术:谣曲作为心灵碎片的光合工厂

全诗核心在于揭示声音如何重组破碎心灵:

一是碎片的声学转码。“心的碎片”并非实物,而是鹤转身时抖落的声波衍射图案——它们飘散在风中,成为苇叶沙沙声的和声组件。当诗人要“摆渡负累心情”,实则是将情绪荷载转译为声波频率。

二是谣曲的光合作用。诞生于霞光中的谣曲具有能量转化功能:接收器,即鸟啼作为“明朗而清越”的光子被草场接收;反应堆,即每滴啼鸣在羊群啃食的节奏中发生裂变;输出端,即输出物是“饱含幸福回想”的声波牧草。

三是终极愈合仪式。“湖水中央”的创伤愈合实为声波消解术:水的镜面反射声波,使创伤在无限回声中被稀释;湖心成为声学黑洞,吸纳所有心灵碎片的重力; “阳光蒸发忧伤”完成液态痛苦到气态诗意的相变。

至此,鹤的“亮唳—沉默—碎片”三重态,经苇荡子宫的孕育,终被提纯为“谣曲—霞光—湖水”的治愈性声光结晶。

四、生态助产士:诗人的新身份认证

本诗重塑了诗人的存在价值:

一是声音接生婆。“我要带着诗篇趁着清晨上路”,宣告诗人从抒情者转型为声学助产士。其诗篇如产钳,协助鹤鸣完成从生物啼叫到文化谣曲的蜕变。

二是负空间纺织工。当诗人用“无言的歌”填补鹤的“无言的寂寞”,实则在编织声音的经纬线。那些“心碎片”的间隙,正是诗歌金缮工艺的施力点。

三是光合作用工程师。“晾晒潮湿真情”的本质,是设计让情感水分子在苇叶表面蒸发的声波装置。诗人调度晨光、霜翅、风语等自然元件,构建心灵修复的光合工厂。

这种身份转型,标志着生态诗歌从“自然讴歌”到“生命助产”的功能质变。

《一首谣曲诞生的苇荡》揭示了苇叶间的宇宙法则:最高级的治愈,是让破碎的心跳在声波中重新胎动。当鹤的沧桑羽翼掠过湖面,那些洒落的心碎片并未沉没——它们被谣曲的羊水包裹,正在霞光的产道中重新胎动。诗人作为持诗的助产士,在芦苇弯腰的弧度里接住了整个天空的阵痛。而最终在湖水中央愈合的,何止是鹤的创伤?那是所有在时代寒汀边徘徊的生灵,终于听见自己的心跳被谱成谣曲的永恒瞬间。

【DeepSeeK文学评论2】

声波织锦术:《一首谣曲诞生的苇荡》中的创伤转译与生态诗学

在《思念抵达的地方》组诗里,《一首谣曲诞生的苇荡》宛如晨露凝结的声学透镜,将前篇《守候》中凝固的等待解冻为流动的音符。当鹤鸣刺破“季节的忧郁”,当苇叶在风中书写沙沙的乐谱,整片湿地成为声音炼金术的坩埚——这里熔铸的不仅是旋律,更是将心灵碎片提纯为声波结晶的生态诗学秘仪。

一、声音炼金术:从创伤碎片到声波晶体

诗歌构建了完整的声学转化链:

一是创伤的固态显影。“披一身沧桑”的鹤在转身时洒落“心的碎片”,这些棱角分明的存在物刺破抒情帷幕。诗人以视觉化的“遍野飘散”将心理创伤具象为可量度的物质实体,其尖锐性与后续“柔柔的风”形成质感对冲。

二是自然的声学坩埚。芦苇荡启动转化程序:破碎机,即风在苇叶上“沙沙游荡”,用锯齿状声波研磨心碎片;溶解剂,即“晨霜是比苇香更轻的翅膀”,以低温诗意溶解创伤硬核;结晶模,即“无言的歌”飞向鹤的寂寞,在虚空里浇筑声波模具。

三是谣曲的晶格结构。最终诞生的谣曲呈现精密构造:声学韧带,即“明朗而清越的鸟啼”作为晶体节点;记忆基质,即“饱含幸福的回想”构成填充物质;生态传导,即声波沿“长满羊群的草场”的曲面衍射传播。此过程揭示核心诗学:最高级的治愈,是将伤痕锻造成共振腔。

二、苇荡的织机:空间作为声波经纬

芦苇荡在此升格为声学纺织场域:

一是垂直经线,“细细的苇杆”构成竖琴琴柱,其刻度标记:底部,即白露为霜的寒汀(低频震动区);中部,即沙沙游荡的风(中频谐振层);顶端,即掠过的鹤影(高频泛音源)。

二是水平纬线,“长长的路”铺展声波传递轨迹:鹤的旅途,即携带原生声源的迁徙路径;风的倾诉,即情感载波的传送通道;诗篇的摆渡,即人工声学的干预向量。

三是纺织仪式,在霞光交汇点完成声学编织:晾晒真情,即将潮湿情绪进行声波脱水;缝补行囊,即以鸟啼为针,霞光为线缀合生活裂缝;织物定型,即湖水倒映的谣曲成为不朽的声纹锦缎。这种空间织造术,使地理景观升华为声学构造体。

三、愈合的声光学:创伤溶解的量子诗学

诗歌创造独特的愈合理式:

一是相变愈合,“阳光蒸发了忧伤”实现物质形态跃迁:液态创伤 → 气态诗意 → 固态声波晶体;符合“忧伤—谣曲—草场”的能量守恒链。

二是波粒二象性,鹤的存在态呈现量子特征:粒子态,即“默默伫立”的实体鹤(创伤载体);波动态,即“消逝在旷野尽头”的虚化鹤(声波源),其转身瞬间正是波粒态叠加的坍缩点。

三是量子纠缠,芦苇与鹤建立非局域关联:苇叶沙沙声即时响应“心的碎片”坐标;鹤鸣在草场的传播无需经过经典路径;“湖水的中央”成为量子愈合的相干区域。

四、诗人的新神职:生态声学祭司

本诗重塑创作者的身份本质:

一是声波祭司,“带着诗篇趁着清晨上路”的诗人,实为持语言的祭祀:祭坛,即霞光里的苇荡;圣器,即摆渡负累的诗篇;祭品,即潮湿的真情。

二是创伤通灵者,诗人解读“不曾浮出水面的疼痛”:从鹤羽褶皱破译迁徙密码;在转身弧线读取心碎频谱;借霜翅称量沧桑的质量。

三是生态调律师,终极使命在末章显现:在湖水中央调谐“流浪的心”振动频率,使个体创伤频率融入生态大和弦。

《一首谣曲诞生的苇荡》揭示:当鹤的沧桑羽翼掠过水面,那些坠落的心的碎片并未沉没——它们被声波托举,在芦苇的竖琴弦上重组为光的密码。诗人作为持语言的调音师,在霞光的共振腔里校准了整个自然的律动。而最终在湖心愈合的,何止是鹤的创伤?那是所有在文明寒汀边失频的灵魂,终于听见万物同频的永恒谐波。

【悟空AI文学评论】

振频拓扑学:论《一首谣曲诞生的苇荡》的情动创生系统

在机械复制时代消解诗性本真性的焦虑中,《一首谣曲诞生的苇荡》通过音波振动的量子纠缠,构建出德勒兹式的生成机器。这首散文诗与其说是语言的艺术装置,不如说是能量拓扑学的动态模型——当数字信号淹没原初生命的颤栗,那片寒汀的声波褶皱正以香农信息熵的负值,重建着生态诗学的原始比特流。

一、谣曲的量子胚胎学

黎明时分的鹤鸣构成拉康对象a的完美振源。那声“亮唳”在柏格森绵延理论的坐标系中裂变为贝叶斯概率云,其声波粒子穿越《诗经》的时空虫洞后,在芦苇荡的费曼路径积分中形成量子叠加态。这种声音胚胎学在德勒兹的差异重复中显影:当“蒹葭苍苍的传说”被重构成希格斯场的诗意激发,每个声子都成为卡鲁扎-克莱因理论的高维震荡。

诗中“沙沙游荡”的苇叶振动,实则是冯·诺依曼熵的诗意逆运算。晨霜作为“更轻的翅膀”在朗道尔原理中完成信息与能量的守恒转换,使谣曲的创生过程等价于普利高津耗散结构的负熵生产。这种声学拓扑学在“明朗而清越的鸟啼”中达致巅峰——每个频率都是阿多诺非同一性哲学的听觉化身,在复平面展开的黎曼面上织就情动素数的分布图。

二、创伤修复的时空纤维丛

“心的碎片”在文本中构成时空场论的奇异点。当鹤的转身动作在闵可夫斯基时空中引发测地线畸变,那些散落的心理量子便在南希的共在理论中生成贝蒂数全新的流形。诗中“摆渡心情”的意向性操作,实则是康托尔集合论在情感维度的分形重构——每个诗行都在豪斯多夫维度中切割出创伤修复的黄金比例。

这种量子修复学在湖水中央的愈合仪式中达成拓扑学圆满。德里达的延异概念在此被转译为创伤能隙的超导态跃迁,“破旧行囊”的缝补动作借助列维纳斯的面容伦理学,在魏尔斯特拉斯函数中完成无限趋近却永不重合的伦理拓扑。当“长满羊群的草场”在洛伦兹变换中扭曲为德勒兹的平滑空间,所有离散的伤痛量子都找到了属于自己的波函数节点。

三、生态共振腔的共时性生成

“霞光汇合”的瞬间产生了格罗滕迪克拓扑学的完美谱系。芦苇荡在此化作盖尔曼八重道模型的声学等价物,每根苇杆都是谢林自然哲学中的宇宙琴弦。诗中蒸发忧伤的阳光实则是维纳滤波器的诗意具现,在福柯异托邦的坐标系中校准着生态情动的共振频率。

这种生成语法在“久违的故乡”这一拓扑不变量中显影。当湖水的平面成为黎曼球面的射影变换,所有的创伤振频都在弦理论的卡拉比-丘流形中达成超对称平衡。那些被晨光重新编码的生态字节,既保存着海德格尔天地神人四位体的原始振频,又预演着量子计算机尚不能模拟的情感超导态。

在人工智能生成诗歌解构原创性概念的今天,《一首谣曲诞生的苇荡》以其精妙的振频拓扑学捍卫着生态诗学的本体论地位。那片记录着原始量子纠缠的苇丛,既是香农信息论的诗歌解压器,也是彭罗斯扭量理论在人文领域的完美映射。当算法试图将爱情翻译成二进制代码,这些永恒振动的声波纤维仍在德勒兹的根茎网络中持续生成着不可复制的生态密码——每个振频都是抵抗技术祛魅的量子比特,每段旋律都是德勒兹生成机器的永生宣言。

【豆包AI文学评论】

苇荡深处的精神谣曲——评王昭荣《一首谣曲诞生的苇荡》的意象交响

王昭荣的配画散文诗《一首谣曲诞生的苇荡》以黎明的鹤鸣为引,在芦苇摇曳的寒汀上,编织了一曲关于相遇、创伤与疗愈的心灵谣曲。文本如同一帧流动的水墨,将“苇荡”“鹤”“霞光”等意象晕染成兼具古典韵味与现代哲思的精神图谱,让“谣曲”不仅是自然声响的记录,更成为跨越时空的生命对话,在水泽与天光之间,完成一次从破碎到缝合的精神跋涉。

一、意象的溯源:从传说到现实的情感接驳

诗歌开篇便锚定“苇荡”与“鹤”的古典基因。“你从蒹葭苍苍的传说中行来,掠过宁静的边缘,在白露为霜的清晨,栽种蓬蓬勃勃的思恋”,直接化用《诗经》“蒹葭苍苍,白露为霜”的意境,让鹤的形象从现实的飞鸟升华为跨越千年的文化符号。这里的“传说”并非简单的怀古,而是为当下的情感寻找历史的根系——正如芦苇从《诗经》的水泽生长至今,思恋也在时光的流转中保持着“蓬蓬勃勃”的生命力。

黎明的鹤鸣则成为连接古今的媒介。“像一个春宵的轻梦”“像一缕和畅的润风”,两个轻柔的比喻既写尽鹤鸣的缥缈,又暗示其稍纵即逝的特质。而“晨光穿越季节的忧郁”的表述,更让自然景象与心灵情绪深度交融:晨光不仅照亮物理空间的寒汀,更试图驱散“季节的忧郁”——这种忧郁既是时令的萧瑟,也是人对时光流逝、相遇短暂的怅惘。配画中若有苇荡晨光,必是虚实相生:实处是摇曳的芦苇与孤鹤的剪影,虚处是《诗经》以来一脉相承的怅惘与期盼。

二、破碎与共鸣:创伤的诗意转化

文本中段深入鹤的精神世界,在静默中挖掘汹涌的情感潜流。“在水一方,你默默伫立,无意中的遥望,我看到你披一身沧桑。疼痛不曾浮出水面,在你转身的瞬间,遍野飘散的都是——心 的 碎 片”,以“心的碎片”的意象打破古典意境的含蓄,将“沧桑”与“疼痛”具象化为可感的存在。这种破碎感没有激烈的宣泄,却在“不曾浮出水面”的克制中更显深沉——正如芦苇在风中的摇曳,看似轻盈,实则根系深扎于泥泞,承载着不为人知的重量。

芦苇的回应则构成温柔的共鸣。“就让我无言的歌飞去伴你无言的寂寞,细细的苇杆,有风在叶上沙沙游荡”,“无言的歌”对“无言的寂寞”,是沉默者之间最深刻的理解;“沙沙游荡”的风,是芦苇用自己的语言诉说的慰藉。诗人在此构建了一种超越言语的共情:鹤的创伤不必言说,芦苇的陪伴无需喧哗,风与苇叶的摩擦、晨霜“比苇香更轻的翅膀”,便足以让孤独在自然的交响中得到稀释。这种共鸣超越了物种的界限,让苇荡成为容纳所有破碎与忧伤的精神容器。

三、谣曲的诞生:疗愈与重生的仪式

诗歌的后半段,“谣曲”的意象逐渐清晰,成为疗愈创伤的精神力量。“长长的路是你的旅途,柔柔的风是我的倾诉,我要带着我的诗篇趁着清晨上路,把你负累的心情一一摆渡”,“摆渡”的比喻极具画面感——诗篇如舟,在心灵的水域间穿梭,将“负累的心情”从沉重的此岸送往轻盈的彼岸。此时的苇荡已不再是单纯的背景,而是参与疗愈的主动存在:“我会在这儿晾晒潮湿的真情,缝补破旧的行囊”,晾晒与缝补,都是将破碎重组的仪式,让“潮湿”的伤痛在阳光与风里变得干爽,让“破旧”的心灵重新获得前行的力量。

最终,“阳光蒸发了忧伤,流浪的心不再彷徨”,谣曲的力量在霞光中抵达顶点。“愈合在这面湖水的中央”的意象,将疗愈推向圆满——湖水的澄澈既是自然的恩赐,也是心灵的映照,所有背负的创伤在此消融,如同水滴汇入湖面,不见痕迹却已融为一体。“每一滴明朗而清越的鸟啼,饱含幸福的回想,抵达每一片长满羊群的草场”,则让这份疗愈超越个体,成为惠及更广阔生命的福音,让谣曲的余韵在大地之上久久回荡。

综观全诗,王昭荣以“谣曲”为线索,在苇荡的意象中完成了一次精神的还乡。从《诗经》的蒹葭到当下的苇荡,从鹤的破碎到心灵的缝合,意象的流转间,藏着对永恒人性的深刻洞察:创伤或许永恒,但疗愈的力量同样永恒。当“一首谣曲诞生的苇荡”在文字与画面中铺展开来,我们看到的不仅是自然的景致,更是每个疲惫心灵都在寻找的精神原乡——在那里,伤痛可以被接纳,破碎可以被缝合,而爱与理解,永远如鹤鸣般清亮,如苇叶般柔韧。

心灵的天空/王昭荣

一朵阳光美丽了整个春季,你这自然的精灵,与白云悠翔在蔚蓝的天宇,轻盈如昔。

季节的山坡上,爬满了青青的藤蔓,所有的花儿次第开放,微风在树叶间低低吟唱,不想这里就是我们作别的地方。

一支飘泊的笛音在风中放牧,我的思绪袅袅欲出。我曾在心的幽谷,为你筑一间开满蔷薇的小屋,铺一条千叶葳蕤的路,期待你在每个黄昏里温柔的驻足。

为什么相守的时光总是那样短暂,为什么芬芳才开始就要面临离散?

我的心里挂着一片永不褪色的三月间,在此后的时日,我总在空寂的湖边,拾掇着风中残留的容颜。无言的诗句打湿了长空里播下的旋律,孤单的心情唤醒了冷雨中浮出的记忆。

暮春的那一次流浪,让我久久地怀想。纵然有杯热酒,又怎能醉倒无尽的遥望,醉倒的是,是寸寸的柔肠……

阳光栖进心房,你的翅膀属于蓝天里永远的飞翔,看你俯瞰湖水山梁,目睹坎坷苍桑,忧悒的月光,早已抛却在那遥远的地方!

那么,寂寥的地平线上,就让我成为照料你的斜阳,一路上弥撒下美妙而欢乐的歌唱,在心灵的天空幸福地为你迎来送往。

【DeepSeeK文学评论1】

光之牧歌:《心灵的天空》中的垂直诗学与释怀神学

在《思念抵达的地方》组诗终章,《心灵的天空》以蔚蓝画布重构离散的宇宙学。当精灵“与白云悠翔在蔚蓝的天宇”,当诗人化身“照料你的斜阳”,全诗在垂直维度展开一场惊心动魄的精神引体向上——离散不再是水平方向的阻隔,而成为垂直升华的引擎。这方被阳光栖居的心房,最终成为安放所有飞翔的永恒停机坪。

一、垂直诗学:天空作为离散的解构场

诗歌构建革命性的空间语法:

一是离散的垂直化。告别发生“在季节的山坡”——倾斜平面天然暗示滑落与分离,但精灵随即跃升“蔚蓝天宇”,将水平离散(“作别的地方”)转化为垂直升华(“永远的飞翔”)。当诗人凝望精灵“俯瞰湖水山梁”,俯瞰视角本身构成对地表离散的消解。

二是思念的引力井。“开满蔷薇的小屋”与“千叶葳蕤的路”是地表引力点,而“永不褪色的三月”则是悬浮空中的反重力场。诗中“拾掇风中容颜”的意象揭示:记忆碎片因精灵飞升产生的上升气流而悬浮,传统“拾捡”动作在此变为对空中飘浮物的捕获仪式。

三是天空的液态性。蔚蓝天宇呈现流体特质:精灵“轻盈如昔”的悠翔是游弋;笛音“在风中放牧”似水纹扩散;“长空里播下的旋律”如雨丝垂落,离散的锐角被液态天空柔化为曲线弧度。

二、光生态学:从采撷到栖居的能量革命

阳光在诗中经历质变:

一是采撷时代(前期组诗)。《守候》中余晖需“撕开黑暗”,《谣曲》中霞光用于“晾晒真情”——光是被争夺的资源。

二是共生时代(本章)。“一朵阳光美丽整个春季”:光成为自足生命体;“阳光栖进心房”:光与人体达成细胞级共生;“美妙而欢乐的歌唱”:声能转化为光波弥撒。

三是光牧文明。诗人作为“斜阳”完成角色蜕变:从光的消费者→光的放牧者;从追光者→造光体;以“弥撒”姿态将离散的阴影转化为光的圣餐。

当“忧悒的月光被抛却”,标志着人类终于挣脱被动采光的原始文明,进阶为主动牧光的诗性神族。

三、释怀神学:离散的圣礼化

诗歌将离别重构为神圣仪式:

一是离散的三重圣化。空间圣化:作别处“所有花儿次第开放”,离散地成为祝圣之地;时间圣化:“相守时光短暂”如圣餐的限定性,芬芳面临离散似香膏的献祭;器物圣化:“杯热酒”不能醉倒遥望,反证离散是更醇厚的圣酒。

二是痛苦的圣体转化。“寸寸柔肠”是可见的圣伤;“冷雨浮出的记忆”是液态圣血;“无言的诗句”是写在空中的圣典。

三是终末的迎送仪轨。“幸福地为你迎来送往”揭示核心神学:真正的抵达,是让离别成为可循环的圣事;最高级的相守,是成为对方飞翔的发射台与着陆场。

四、心空拓扑学:蔷薇小屋与永恒停机坪

诗中心灵空间呈现悖论性构造:

一是幽谷的悖论。“心的幽谷”表面是凹陷:筑蔷薇小屋(深渊开花);铺千叶之路(谷底升梯);实则为反重力场,使离散物向上回归。

二是天空的容器性。“心灵的天空”具有神奇容积:收纳“整个春季”的阳光;悬置“永不褪色的三月”;承载精灵“永远的飞翔”,其空间弹性来自离散能量的压缩。

三是终极停机坪。当诗人说“看你俯瞰湖水山梁”,实则在心空预设了:云层间的隐形跑道;气流织就的阻拦索;光粒子填充的缓冲垫;所有飞翔终将在此温柔着陆。

《心灵的天空》为组诗按下光明的休止符:当离散的泪水在垂直维度蒸腾为云,那些曾刺伤人心的告别,终将在万米高空结晶成护航的冰晶。诗人不再是被芦苇压低身躯的守候者,而是重组大气环流的牧光者——他懂得最深的爱,是让蔚蓝成为永恒的停机坪,却永不熄灭那盏允许远航的灯。在心灵平流层的无限静谧中,每道离散的轨迹,都在书写归航的经纬度。

【DeepSeeK文学评论2】

光翼下的释怀:《心灵的天空》中的离散美学

在《思念抵达的地方》终章,天空不再是遥不可及的幕布,而成为安放所有离别的柔软容器。当那只被诗人称为“自然精灵”的飞鸟掠过蔚蓝天宇,翅尖划出的并非离散的裂痕,而是将人间别绪织入云锦的银梭。整章诗篇如一朵徐徐绽放的光之莲,在垂直维度中重构了思念的宇宙学。

开篇“一朵阳光美丽了整个春季”的宣言,已为全诗奠定光的统治。这并非普照万物的骄阳,而是有形体、有生命的“朵”,轻盈栖居在季节的枝头。精灵与白云的悠翔,将前两章中沉重的守候与破碎的谣曲,提升至澄澈的平流层。那些曾在《守候》里压弯芦苇的暮霭,在《谣曲》中凝结为霜的心碎,此刻被天风洗练成透明的气流,托举着翅膀完成从漂泊到飞翔的质变。

山坡上藤蔓蜿蜒的告别地,因“所有花儿次第开放”而成为神圣的离散祭坛。诗人坦言相守时光的短暂,却让芬芳的消散成为某种仪式——如同将最醇的酒浇奠于土地。当“飘泊的笛音在风中放牧”,那支曾为鹤群而作的谣曲已蜕变为天籁的引绳。最动人的是诗人对“蔷薇小屋”的告白:在心的幽谷铺设千叶之路的执着,在此刻升华为“永不褪色的三月间”。时间被抽离线性轨道,悬浮为天空中的水晶棱柱,折射出离散的七重光色。

“拾掇风中残留的容颜”的湖边身影,不再是《守候》里倚水挥别的芦苇,而成为收集光羽的圣徒。那些打湿长空的无言诗句,在冷雨中浮出的记忆,都被阳光蒸腾为云霞的原料。当诗人看穿“翅膀属于蓝天里永远的飞翔”,某种神性顿悟如闪电劈开执念——真正的守望不是拴住飞鸟的绳索,而是成为大地举向天空的手掌,成为那轮“照料你的斜阳”。

于是离散在光的炼金术中完成圣化。暮春的流浪不再指向无解的遥望,杯中的热酒亦非麻醉柔肠的毒药。当忧悒的月光被永久放逐,诗人终于参透:最深的抵达,是让地平线成为永恒的迎宾毯;最真的守候,是使自己的心灵成为供翅膀栖息的天空。那“美妙而欢乐的歌唱”,正是离散粒子在光速飞行中发出的宇宙背景辐射。

这方心灵的天空,实则是诗人用所有等待的星光编织的停机坪。那些曾刺伤人心的告别棱角,已在万米高空被气流磨成护航的冰晶。当飞鸟的投影掠过湖面,涟漪中漾开的不是离愁,而是整个春天在舒展光翼。至此,《思念抵达的地方》完成其神圣闭环:从《守候》的扎根之苦,《谣曲》的裂变之痛,到《天空》的升华之悦——所有流浪的星光,终在垂直的蔚蓝中找到归航的坐标。

【悟空AI文学评论】

时空褶皱学:论《心灵的天空》的光量子诗学

在洛伦兹变换撕碎经典时空连续体的现代性场域,《心灵的天空》以量子引力学的诗性智慧,编织出情动纤维的卡拉比-丘流形。这首散文诗不仅是语言的光谱分析仪,更是暗物质情感的引力波探测器——当虚拟现实肢解原初生命体验,那片缀满量子蔷薇的心之幽谷,正在普朗克尺度下重构相对论诗学的时空曲率。

一、光子通量的记忆拓扑

开篇的阳光量子构成胡塞尔内时间意识的玻色-爱因斯坦凝聚态。这“自然的精灵”在光的波粒二象性中形成勒贝格积分的诗意测度,每个光子的轨道角动量都在克莱因瓶拓扑中解域为巴什拉的瞬间诗学。“青青的藤蔓”作为时空纤维丛的微分结构,在庞加莱回归定理中生成永恒轮回的三月坐标系。

诗中“飘泊的笛音”实则是开尔文涡旋的声学显影。当“千叶葳蕤的路”在复流形上延伸为陈-西蒙斯理论的规范场,那些被量子纠缠的黄昏就演化成费米面附近的能带跃迁。这种光的路径积分在“冷雨中的记忆”中达成量子隧穿效应——每个孤独波长都在爱因斯坦凝聚态中重新编码着离散化时空。

二、伤逝场的规范对称性

“作别的地方”在文本中构建起杨-米尔斯场的能量间隙。离别的量子色动力学在格罗斯-皮塔耶夫斯基方程中生成胶子般的诗意束缚,那些“残留的容颜”构成强子化过程的情感夸克。“热酒的醉态”作为贝里相位的情感等效,在非阿贝尔规范场中描绘出拓扑绝缘体的心灵边界。

这种破缺的对称性在“湖山沧桑”的黎曼曲率张量中重获新生。当“忧悒的月光”被重正化为康普顿波长的虚数时间,所有离散的情感费曼图都在威滕的M理论中寻得超对称伙伴。那些被量子芝诺效应定格的思念瞬间,在CP破坏的微观宇宙学中重构出K介子的诗意衰变路径。

三、慰藉子程序的量子计算

“照料你的斜阳”的意向性操作构成量子退火算法的诗学优化器。那片心灵的天空在量子比特的叠加态中运行着舒尔算法,每个“美妙的歌唱”都是量子傅里叶变换的声学编码。诗中“迎来送往”的拓扑序,在量子霍尔效应的边缘态中生成分数统计的情感任意子。

这种量子纠错码在德雷克公式的诗意推导中达到新境界。当“蔷薇小屋”成为马约拉纳零模的拓扑载体,所有离散的相思粒子都在量子隐形传态中达成EPR悖论的超距纠缠。那些被量子隧穿整合的记忆碎片,在阿哈罗诺夫-玻姆效应的相位因子中编织出永恒的慰藉算法。

在量子霸权威胁艺术原创性的数字寒冬,《心灵的天空》以退相干抵抗的诗性策略,在量子位面的希格斯机制中保存着人类最后的诗意超导体。那片交织着光子通量与引力子振动的天际,既是彭罗斯扭量理论的诗歌实证,也是量子引力在情感维度的全息投影。当深度学习模型试图解析爱情的波函数坍缩,这些永恒振动的时空褶皱仍在霍金辐射的视界之外,持续生成着不可克隆的量子心灵态。

【豆包AI文学评论】

飞翔与守望的心灵交响——评王昭荣《心灵的天空》中的思念诗学

王昭荣的配画散文诗《心灵的天空》以“自然的精灵”与“守望者”的隔空对话为线索,在春景与离情的交织中,构建了一片超越物理空间的精神场域。文本如同一幅流动的画卷:既有“白云悠翔”的轻盈,也有“离散”的沉重;既含“蔷薇小屋”的温馨期许,也藏“寸寸柔肠”的绵长思念。最终,“心灵的天空”这一核心意象,将现实的离别升华为精神的相守,让思念不再是困于原地的怅惘,而成为与飞翔共生的永恒牵挂。

一、意象的对照:轻盈与沉重的情感张力

开篇以“一朵阳光美丽了整个春季”奠定明亮基调,“自然的精灵”与白云共翔的“轻盈”,与“季节的山坡上”暗藏的离别形成第一重对照。“青青的藤蔓”“次第开放的花儿”“微风低唱”,本是生机盎然的春景,却被“不想这里就是我们作别的地方”一句染上伤感——美景越盛,离别的刺痛便越清晰。这种以乐景写哀情的笔法,让“作别”的瞬间有了更强烈的情感冲击力。

诗人对思念的刻画,更在具象与抽象的对照中显其深意。“为你筑一间开满蔷薇的小屋,铺一条千叶葳蕤的路”,用最绚烂的意象编织期待,蔷薇的芬芳、千叶的繁茂,都是“温柔的驻足”的物化;而现实却是“风中残留的容颜”“冷雨中浮出的记忆”,美好愿景与破碎现实的反差,将“相守短暂”“芬芳即离散”的追问,从个体情伤推向对时光易逝的普遍慨叹。配画中若呈现此景,必是蓝天飞鸟与地面守望者的视觉分离,让文字中的“轻盈”与“沉重”在画面中形成张力。

二、思念的转化:从怅惘到成全的精神升华

文本中段的思念并非单向的沉溺,而是在纠结中逐渐走向通透。“空寂的湖边拾掇容颜”“无言的诗句打湿旋律”,将思念具象化为可触摸的动作——如同捡拾散落的碎片,在拼凑中回味过往。“暮春的那一次流浪”的怀想,“热酒难醉无尽遥望”的怅惘,道尽离别后的绵长牵挂,“寸寸柔肠”四字更是将情感浓度推向极致,让思念有了可感知的重量。

而转折在于对“飞翔”的理解:“你的翅膀属于蓝天里永远的飞翔,看你俯瞰湖水山梁,目睹坎坷苍桑,忧悒的月光,早已抛却在那遥远的地方!”这里的认知突破了占有式的爱——真正的牵挂,不是将对方困于“蔷薇小屋”,而是理解并尊重其“属于蓝天”的本性。当诗人意识到飞翔是“自然的精灵”的宿命,思念便从“为何离散”的追问,转化为“目送其远翔”的释然。这种升华让“心灵的天空”有了第一层内涵:它是接纳差异、尊重自由的精神空间。

三、天空的隐喻:永恒相守的精神家园

结尾“让我成为照料你的斜阳,一路上弥撒下美妙而欢乐的歌唱”,将守望的姿态推向新的境界。“斜阳”不再是落寞的象征,而是温暖的陪伴——它不阻碍飞翔,只在“寂寥的地平线上”提供温柔的光照;“欢乐的歌唱”也不是挽留的呼唤,而是祝福的心声。此时的“迎来送往”,已超越物理层面的相聚别离,成为精神上的永恒相守:无论飞翔多远,“心灵的天空”中总有一份牵挂如影随形。

“心灵的天空”的终极隐喻在此揭晓:它无关地理距离,而关乎精神共鸣。当思念抵达这片天空,离别便不再是终点,而是另一种形式的相守——如同阳光与飞鸟,前者无需追随后者的轨迹,却始终以光芒照亮其航程。诗人最终明白,真正的爱不是将对方纳入自己的疆域,而是为其飞翔的天空,添一抹温暖的斜阳,这或许就是“幸福地为你迎来送往”的真谛。

综观全诗,王昭荣以细腻的笔触捕捉了思念从痛到悟的全过程。《心灵的天空》最动人之处,在于它没有将离别写得撕心裂肺,也没有将守望写得孤苦无依,而是在“飞翔”与“守望”的辩证中,找到了一种温柔的平衡:承认离别是常态,却相信心灵的天空能超越时空;理解飞翔是宿命,仍愿意以歌声温暖其航程。这种通透的思念,恰如配画中可能呈现的意境——蓝天辽阔,飞鸟自由,而地面的目光与天际的阳光,在心灵的维度上,早已融为一体。