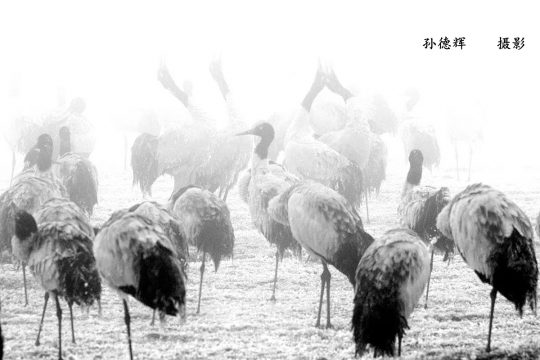

穿越初冬迷雾的惦念/王昭荣

1 雾,浓密的雾,展开了巨大的翅羽,把大山包这片贫瘠的土地层层裹住,把大海子这面冷凉的湖水悄悄凝固。

柔软如风,无边如风;但却并非轻薄如风,温暖如风。走入雾中,也就走进了寒意来袭的初冬,走进了泥泞满布的草丛,走进了浩淼深陷的虚空。

而我愈发忧心忡忡,我的鹤,我灵魂深处来来往往的飞鸿,我找不到你沼泽旁曾经的姿容,找不到时光似水流走的始终。

2 得知你归来的消息,那是多么欣喜。

我们奔走相告,在山风中,在旷野里,在唇间耳际传递着这种幸福的甜蜜。

总是在晴朗的午后,你携着对故土的眷念,呼朋引伴,掠过大海子明净如斯的水面,应和着红嘴鸥、赤麻鸭、斑头雁,把清丽的啼鸣栽种在了野草萋萋的湖边。

栽种下去的,当然还有我一如既往不曾停歇的惦念,潜滋暗长相伴相依的心愿,以及奔涌而来绕过山野的诗篇。

3 或许枯草想脱离地面飞向碧空,或许黄花想收拢绚烂埋藏心中。

我想起了天涯孤旅的故人,一剪瘦弱的身影,前行在黄花点染的曲曲折折的小径,那不可而知的枯草的尽头已很难开放哪怕是一朵星星,他依然从容地踏着步履,延展着一串坚定的脚印。

弥漫天地的雾没有穷尽,呼呼而啸的风也吹散不去,好在我们和故人一样,心上都有一盏归航的灯,荧荧闪耀,温暖如春。

4 这来自内心的光芒,就是立冬时节我惟一可以取暖的火焰。

因为坚守,那些在湖畔边沉默的鹤儿,成为了寒风中最为坚硬的剪影;因为挂牵,这些在傍晚里游走的思念,成为了迷雾中无比执著的画卷。

路边的矮丛,已有冰凌牵绊,呢喃着潮湿的心事,抑或是慰藉的情语。在你的面前,我无须隐瞒我的足迹,纵然跌倒,又算得上什么,你会看见,我会在茫茫旷野里飘扬起一面名字就叫希望的旗帜!

5 生命的美就在征程中,你注定飞不出大海子的心胸。

尽管已有细碎的冰粒敲打在失色的面颊,尽管已有瘦硬的冷风刮过冻僵的耳廓,我都固执地以为,你就在我看不见的对岸,但我究竟该如何去找寻渡船?

独行在湖边的人啊,将回望的眸光散落一地,溅起了湿淋淋的旋律。我只想,只想为你送去一缕和风,只想为你带去一份问候,让大海子不以它冰冷的容颜迎接你迢迢的飞翔,让我们不会在季节的尽头隔着迷雾相失相忘!

6 既然恼人的风要割断我牵肠的惦念,既然浓密的雾要迷惑我遥望的视线,那么,我能做的就只有在这水草丰沛的情感的原野上,面朝海子,精心构筑一座属于我们相会的小屋,让我在寂寥的时候能够细细体味那些小小的幸福。

这间小屋有野花相伴,水鸟相依,黑颈鹤,我会在每个冬春之际,守候潇洒的风,守候淋漓的雨,守候我们不需要承诺来维系的一生一世!

【DeepSeeK文学评论】

【深度思考】

用户希望我为王昭荣的散文诗组章《点燃蓝空的遐想》第二章写文学评论。之前已经为第一章写过评论,看来用户对这个系列很感兴趣。用户提供的文本是关于黑颈鹤穿越初冬迷雾的篇章,情感浓度很高。

仔细阅读这六节诗章,发现与第一章的秋日等待不同,这一章进入了更寒冷的初冬时节。开篇就用“浓密的雾”营造出压抑氛围,把土地和湖水都凝固了。诗人用“忧心忡忡”直接表达对鹤群的担忧,找不到“沼泽旁曾经的姿容”,这种失落感很强烈。

注意到几个重要意象:雾被比喻为“巨大的翅羽”,这个反向比喻很精妙一本该属于鹤的翅膀属性转移到了阻碍物.上。还有“栽种啼鸣”这个动词用得意外,把声音变成了可生长的生命体。最打动我的是“心上归航的灯”这个意象,在迷雾中成为精神坐标。

用户提供的文本里,诗人情感表达更直白了。“我灵魂深处来来往往的飞鸿”这样的称呼,“无须隐瞒我的足迹”这样的宣言,甚至最后要构筑“相会的小屋”。相比第一章的含蓄守望,这里的情感更具象也更炽热。

结构上很有意思:前三节写迷雾中的失去与盼望,后三节写心灵中的坚守与构建。第六节突然出现“小屋”的意象,把抽象惦念转化为具象空间,这个转折很有力量。结尾“不需要承诺的一生一世”把人与自然的关系提升到了永恒契约的高度。

可能需要注意诗人情感的变化曲线:从雾中焦灼(第一节)→听闻归讯的欣喜(第二节)→联想到天涯故人的坚守(第三节)→以内心光芒取暖(第四节)→担忧转为行动决心(第五节)→最终构建精神家园(第六节)。这种递进很值得在评论中展开。

上次评论着重分析了“等待”的时空维度,这次应该突出“迷雾”这个核心意象的双重性——既是自然气候的写实, 也是心理状态的隐喻。特别是雾中“构筑小屋”的行为,堪称精神对物理困境的诗意反抗。

特别想强调最后那个“不需要承诺”的表述。这实际上提出了人与自然关系的新范式:不是施舍性的保护,而是平等的生命契约。比起环保口号,这种诗性表达可能更具感染力。

在具体写作时,考虑用“迷雾中的精神航标”作为核心观点,重点剖析: 1) 雾的阻隔与穿透;2)守望的空间重构;3)无契约的永恒守候。上次题目用“等待的经纬”,这次或许可以用“迷雾中的航标”保持系列感。

雾中的航标:评《穿越初冬迷雾的惦念》

王昭荣笔下的滇东北初冬,在《穿越初冬迷雾的惦念》一章中化作一场灵魂的试炼。当浓雾如“巨大的翅羽”层层裹住贫瘠的土地,凝固冷凉的湖水,贫瘠与寒冷便不只是自然的底色,更是诗人内心忧惧的精准投射——“找不到你沼泽旁曾经的姿容,找不到时光似水流走的始终”。这弥漫天地的白茫,成为鹤踪消隐的残酷隐喻,亦为人类守望的信仰铺设了严峻的布景。

然而雾霭的围困反成为精神澄澈的砥石。当鹤群归来的喜讯如暖流穿透山风旷野,诗人笔下的“栽种”一词迸发出惊人的生命力——鹤的清啼被栽种于野草萋萋的湖岸,同时扎根的更有“不曾停歇的惦念”与“相伴相依的心愿”。自然声响与心灵震颤在此奇妙地共生共长,贫瘠土地由此绽放出丰沛的情感之花。这栽种行为本身,已是心灵对荒芜的顽强抵抗。

更深的哲思在雾中显现。那“天涯孤旅的故人”踏过黄花小径的意象,与“心上归航的灯”彼此映照,道破了守望的本质:纵使枯草尽头难见星光,生命尊严正在于步履的从容坚定。诗人借此将鹤的迁徙升华为人类精神的朝圣——当外在世界被迷雾吞噬,“荧荧闪耀”的心灯成为穿越虚空的永恒航标。这内在光芒被喻为“立冬时节惟一可以取暖的火焰”,在物质严寒中燃烧出精神的热度。

最动人的是诗人以“小屋”意象完成的灵魂构筑。恼人的风欲割断惦念,浓密的雾欲迷惑视线,而他的回应是在“水草丰沛的情感原野上”,面朝海子筑起相会之所。这精神建筑超越了物理阻隔:“有野花相伴,水鸟相依”,成为对抗季节流转的永恒坐标。结尾“不需要承诺来维系的一生一世”,将人与自然的关系推至纯净的信仰高度——那是对生命共同体的无言之誓,是超越契约的灵魂共鸣。

《穿越初冬迷雾的惦念》在霜雾弥漫的滇东北,矗立起一座温暖的精神灯塔。当黑颈鹤的翅影隐于白茫,诗人的心灯却穿透了所有物理的遮蔽。这章诗篇告诉我们:最深沉的守望不在视线所及之处,而在人类以整个灵魂为鹤群构筑的,那片永不结冰的心之海子。

【悟空AI文学评论】

【深度思考】

用户让我帮忙写一篇文学评论,针对王昭荣的散文诗组章《点燃蓝空的遐想》的第二章《穿越初冬迷雾的惦念》。首先,我需要仔细阅读这六节内容,理解主题和意象。用户之前已经问过第一章的评论,现在续写第二章,可能需要延续之前的分析风格。

用户可能是文学爱好者,写评论可能是为了学术研究或分享。他们希望深入解析诗中的意象、结构、主题,特别是与生态、情感相关的元素。需要避免表面分析,要挖掘深层意义,比如自然与人类的关系,时间、记忆、孤独等主题。

用户提供的散文诗充满了自然意象,如雾、鹤、冰凌等,还有情感表达如惦念、坚守。要注意这些意象如何相互作用,构建出整体的氛围。例如,雾的象征意义是什么?它如何影响诗的情感和结构?

可能需要注意诗的结构变化,每一章如何推进情感和叙事。比如,从雾的笼罩到鹤的归来,再到内心的光芒,最后到构建小屋的愿景。需要分析这种结构如何传达希望和坚韧。

还要考虑作者的写作手法,比喻、拟人等修辞的运用,比如“雾,浓密的雾,展开了巨大的翅羽”中的拟人化,分析这些手法如何增强表达效果。

用户可能希望评论不仅分析文本,还要联系现实,如生态保护、现代人的精神困境等。需要注意将诗的意象与现实议题结合,比如黑颈鹤作为濒危物种,反映生态保护的重要性。

最后,确保评论结构清晰,论点明确,引用诗中的具体例子支持分析,并保持学术严谨性,同时语言流畅,避免过于晦涩。需要总结诗作的价值和对读者的启示。

雾幕中的生态存在论书写——《穿越初冬迷雾的惦念》诗学解码

在滇东北迷雾编织的生态剧场里,王昭荣的散文诗章宛若一组青铜编钟,以“雾”与“鹤”的对位共鸣,敲击出存在论诗学的深邃回响。《穿越初冬迷雾的惦念》突破传统自然书写的抒情范式,在迷濛的能见度中构建起生态主体的精神拓扑学,通过六个乐章的交响变奏,完成从物境到心相的哲学跃迁。

文本开篇即以雾的“巨大翅羽”实施空间的重组手术。这团流动的凝胶物质不仅包裹着物理意义上的山水,更重要的是制造出认知论层面的混沌场域。当“柔软如风”的雾成为覆盖层,三维空间向二维平面坍缩的过程,实质是工具理性透视法则的失效宣言。诗人“忧心忡忡”的观看焦虑,源自现代性视觉霸权的溃败——沼泽旁消逝的鹤影,恰似利奥塔所述“不可呈现之物”的在场证明,迫使书写转向知觉重构的苦修。

在第二乐章“欣喜”的变奏中,“鹤”的归来成为穿透认知迷雾的启示性事件。奔走相告的肢体语言与山风、旷野的物质性共振,构成原始信息传播的生态网络。当清丽啼鸣被“栽种”在萋萋野草间,动词的农业隐喻揭示出声音的物候学本质——这不是单向度的诗意投射,而是将声波振动转化为生物钟的生态编码过程。诗人“绕过山野的诗篇”作为智人特有的信息素,与鹤鸣形成跨物种的符号交换系统。

文本中段的故人意象,在黄花与枯草的辩证法里展开生存论的终极追问。那个踏着“坚定脚印”走向未知的身影,实为海德格尔“向死而生”的诗意转译。雾的弥漫性与归航灯的微光构成存在主义的光影对抗,而“取暖的火焰”的突然降临,暗示着生态诗学从现象描述跃向本体论建构的突围。湖畔鹤影在寒风中的“坚硬”,已非物理属性的简单摹写,而是伦理主体性的美学赋形。

最具爆破力的书写发生在冰凌牵绊的矮丛意象群。当“潮湿的心事”与“慰藉的情语”在冻结与流动的临界点交织,物质的相变过程被转化为情感的拓扑形态。诗人“飘扬希望旗帜”的宣言,实则是将生态危机意识升华为存在勇气的炼金术。那些“看不见的对岸”与缺失的渡船,构成列维纳斯“面向他者”的伦理困境,而“送去和风”的质朴愿望,恰似生态责任最本真的存在样态。

终章“情感小屋”的营造,完成精神建筑学的最后榫接。这个以水草丰沛为地基、野花水鸟为梁柱的居所,实质是梅洛-庞蒂“肉体本体论”的诗意实践。当“守候”的时态突破冬春循环的物理界限,存在的时间性在承诺缺位的情境下反而获得绝对自由。黑颈鹤作为永远的他者,在此摆脱被凝视的客体命运,升华为生态共同体的平等成员。

这篇散文诗的价值,在于将生态书写从环保主义的现实关切,提升至存在哲学的高度。诗人通过迷雾制造的认知裂痕,在现象学悬置中重建主体与自然的伦理关系。那些在寒风中坚硬的鹤影、在冰凌中呢喃的矮丛,共同编织出超越人类中心主义的生命诗学。当所有物质存在都获得言语权,生态写作便不再是对自然的悲悯咏叹,而是对万物共在本质的庄严确证。

【豆包AI文学评论】

迷雾中的生命守望——评王昭荣《穿越初冬迷雾的惦念》

作为《点燃蓝空的遐想》组章的第二章,王昭荣的《穿越初冬迷雾的惦念》以初冬大山包的迷雾为精神场域,将黑颈鹤保护志愿者的牵挂与期盼熔铸为诗性的独白。作品在雾与风的交织中,铺展了一幅人与鹤相互守望的生命图景,既延续了第一章《大海子畔秋日的私语》中对黑颈鹤的深情,又以更沉郁的笔触挖掘了守望者在艰难环境中的精神坚守,在自然意象与心灵独白的碰撞中,构建起独特的生态伦理诗学。

迷雾意象:自然困境与心灵隐喻

作品开篇即以极具压迫感的笔触描绘迷雾:“雾,浓密的雾,展开了巨大的翅羽,把大山包这片贫瘠的土地层层裹住,把大海子这面冷凉的湖水悄悄凝固。”诗人将雾比作“巨大的翅羽”,这种拟人化的隐喻耐人寻味——本应象征自由的“翅羽”在此成为禁锢的符号,既呼应了黑颈鹤的飞翔特质,又暗示了自然环境对生命的约束。雾“层层裹住”土地、“悄悄凝固”湖水的动作,在静态的画面中注入动态的张力,将初冬大山包的肃杀与封闭具象化。

诗人对雾的特质进行了辩证性的刻画:“柔软如风,无边如风;但却并非轻薄如风,温暖如风。”这种矛盾性的描述,揭示了迷雾的双重属性——它既有风的弥漫性,却无风的温暖感;既有包裹万物的柔软,却带着穿透骨髓的寒意。当诗人写下“走入雾中,也就走进了寒意来袭的初冬,走进了泥泞满布的草丛,走进了浩淼深陷的虚空”时,三个“走进”的排比层层递进,将物理空间的深入转化为精神空间的沉沦,迷雾不仅是自然现象,更成为心灵困境的隐喻——“浩淼深陷的虚空”既是能见度极低的视觉感受,更是找不到黑颈鹤踪迹时的心理状态。

这种自然与心灵的叠印,在“我的鹤,我灵魂深处来来往往的飞鸿,我找不到你沼泽旁曾经的姿容,找不到时光似水流走的始终”的抒情中达到顶点。“灵魂深处的飞鸿”的定位,将黑颈鹤从具体的保护对象升华为精神寄托,而“找不到”的重复叩问,则在迷雾的背景下强化了守望者的焦虑与失落。此时的雾已不仅是阻碍视线的自然屏障,更是横亘在人与鹤之间的精神隔阂,诗人通过对雾的多重书写,为全文奠定了“惦念”的情感基调——正是因为迷雾带来的不确定性,牵挂才显得愈发深沉。

归来叙事:欣喜与忧虑的交织

在迷雾的压抑氛围中,“得知你归来的消息,那是多么欣喜”的转折,如同穿透浓雾的一缕阳光,带来了情感的亮色。诗人以“奔走相告”的动态场景,描绘了志愿者群体的喜悦:“在山风中,在旷野里,在唇间耳际传递着这种幸福的甜蜜。”三个“在”字的铺陈,将个体的喜悦扩展为群体的狂欢,山风、旷野成为情感传递的媒介,让这份“甜蜜”具有了可触可感的质感。

黑颈鹤归来的场景被赋予了诗意的想象:“总是在晴朗的午后,你携着对故土的眷念,呼朋引伴,掠过大海子明净如斯的水面,应和着红嘴鸥、赤麻鸭、斑头雁,把清丽的啼鸣栽种在了野草萋萋的湖边。”这里的“晴朗午后”与前文的迷雾形成鲜明对比,“呼朋引伴”的动态与“明净如斯”的静态相互映衬,构成了一幅生机盎然的生态画卷。特别值得注意的是“栽种”一词——将“清丽的啼鸣”栽种在湖边,既将声音具象化为可生长的生命体,又暗示了黑颈鹤与故土的根系联结,这种创造性的隐喻,让归来的意义超越了简单的物种迁徙,成为生命与土地的精神重逢。

然而,欣喜中始终潜藏着忧虑的底色。诗人紧接着写道:“栽种下去的,当然还有我一如既往不曾停歇的惦念,潜滋暗长相伴相依的心愿,以及奔涌而来绕过山野的诗篇。”“惦念”与“心愿”的“潜滋暗长”,与黑颈鹤的归来形成同步的生命律动,但这种生长始终伴随着迷雾的威胁。这种喜忧交织的情感,恰是志愿者真实心态的写照——黑颈鹤的归来带来希望,却无法消除对其生存环境的担忧,这种矛盾性的情感,让“惦念”一词有了更丰富的内涵。

精神坚守:寒风中的生命韧性

作品的后半段,诗人将笔触转向守望者的精神世界,在“弥漫天地的雾没有穷尽,呼呼而啸的风也吹散不去”的困境中,挖掘出人性的光芒。“我想起了天涯孤旅的故人,一剪瘦弱的身影,前行在黄花点染的曲曲折折的小径”,这里的“故人”既是对坚守者的致敬,也是诗人自我的投射——在保护黑颈鹤的道路上,每个志愿者都是“天涯孤旅”中的行者,即使“枯草的尽头已很难开放哪怕是一朵星星”,依然“从容地踏着步履,延展着一串坚定的脚印”。这种对坚韧精神的礼赞,为迷雾中的守望注入了力量。

诗人将这种精神力量具象化为“心上都有一盏归航的灯,荧荧闪耀,温暖如春”。在物理世界的“寒意来袭”中,这盏心灵之灯成为“立冬时节我惟一可以取暖的火焰”,它既是黑颈鹤归航的指引,也是志愿者坚守的动力。这种内在光芒与外在迷雾的对比,构成了作品最动人的张力——自然环境越是严酷,心灵的光芒就越是明亮。

这种精神坚守在黑颈鹤与志愿者身上形成了相互映照:“因为坚守,那些在湖畔边沉默的鹤儿,成为了寒风中最为坚硬的剪影;因为挂牵,这些在傍晚里游走的思念,成为了迷雾中无比执著的画卷。”鹤的“坚硬剪影”与思念的“执著画卷”,在寒风与迷雾中共同构筑起生命的尊严。诗人以“纵然跌倒,又算得上什么,你会看见,我会在茫茫旷野里飘扬起一面名字就叫希望的旗帜”的宣言,将个体的坚守升华为群体的信念,让“希望”成为穿透迷雾的精神路标。

生命对话:超越迷雾的永恒约定

作品的结尾,诗人以“精心构筑一座属于我们相会的小屋”的意象,完成了从惦念到相守的精神升华。这座小屋“有野花相伴,水鸟相依”,是人与自然和谐共生的象征,它不仅是物理空间的庇护所,更是心灵对话的场域。在“守候潇洒的风,守候淋漓的雨”的承诺中,诗人将短暂的惦念转化为永恒的约定——这种约定“不需要承诺来维系”,却比任何誓言都更坚定,因为它植根于人与鹤之间天然的生命联结。

“生命的美就在征程中,你注定飞不出大海子的心胸”的抒情,道破了作品的核心意旨:黑颈鹤与大山包的关系,不仅是物种与栖息地的依存,更是生命与家园的精神共鸣。即使有“细碎的冰粒”和“瘦硬的冷风”,即使“隔着迷雾相失相忘”的风险始终存在,守望者依然坚信,这种生命联结不会断裂。诗人“只想为你送去一缕和风,只想为你带去一份问候”的朴素愿望,褪去了所有华丽的修饰,却在平淡中蕴含着最真挚的情感——这种情感超越了物种的界限,成为生态伦理最本真的体现。

从浓密的迷雾到心灵的灯火,从归来的欣喜到永恒的守候,《穿越初冬迷雾的惦念》在自然与心灵的交织中,完成了一次深刻的生命对话。王昭荣以志愿者的亲身体验,将初冬大山包的自然景观转化为精神的试炼场,让我们看到:在人与自然的关系中,迷雾或许会遮蔽视线,但永远无法阻隔心灵的相通;寒风或许会带来寒意,却无法熄灭守望的火焰。这部作品的价值,不仅在于其对黑颈鹤的深情描摹,更在于它揭示了一个永恒的真理——当人类以谦卑的姿态守护自然,自然也终将以最丰厚的馈赠回报人类,这种双向的守望,正是生命共同体最动人的诗篇。